गौतम बुद्ध

गौतम बुद्ध

जन्म 563 ईसा पूर्व – निर्वाण 483 ईसा पूर्व

Biography of Gautama Buddha in Hindi Jivani

गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थीं, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिनदेई नामक स्थान है, वहां आता है। जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था।

इनका जन्म लुंबिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थीं, जिनका इनके जन्म के सात दिन बाद निधन हुआ, उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापती गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाहोपरांत एक मात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्यागकर संसार को जरा, मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाठ का मोह त्यागकर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया (बिहार) में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए।

उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिनदेई नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के सात दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्दोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती (गौतमी)ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है "वह जो सिद्धी प्राप्ति के लिए जन्मा हो"। जन्म समारोह के दौरान, साधु द्रष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की- बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्दोधन ने पांचवें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और आठ ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की, कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुंबिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तम्भ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थएरावदा देशों में मनाया जाता है। सुद्धार्थ का मन वचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुँह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुःखी होना उससे नहीं देखा जाता था।

एक समय की बात है सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया हंस मिला। उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला, सहलाया और पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आया और कहने लगा कि यह शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और कहा कि- तुम तो इस हंस को मार रहे थे। मैंने इसे बचाया है। अब तुम्हीं बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का? देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोदन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते? आखिर तीर तो उसी ने चलाया था? इस पर सिद्धार्थ ने कहा- पिताजी! यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था? हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? फिर उसने तीर क्यों चलाया? क्यों इसे घायल किया? मुझसे इस प्राणी का दुख देखा नहीं गया। इसलिए मैंने तीर निकाल कर इसकी सेवा की। इसके प्राण बचाए। हक तो इस पर मेरा ही होना चाहिए।

राजा शुद्धोदन को सिद्धार्थ की बात जंच गई। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा कहना। मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा है। इस पर तुम्हारा ही हक है।

शिक्षा एवं विवाह

सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद् को तो पढ़ा ही , राजकाज और युद्ध-विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर-कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। सोलह वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और सम्यक सुख-शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया।

विरक्ति

राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग-विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। तीन ऋतुओं के लायक तीन सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच-गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास-दासी उसकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बाँधकर नहीं रख सकीं। महात्मा बुद्ध के मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। राजकुमार बुद्ध ने नगर में घुमने की इच्छा प्रकट की। नगर भ्रमण की उन्हें इजाज़त मिल गई। राजा ने नगर के रक्षकों को संदेश दिया कि वे राजकुमार केा सामने कोई भी ऐसा दृश्य न लायें जिससे उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य भावना पैदा हो। सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। उन्होंने नगर में बूढ़े को देखा। उसे देखते ही उन्होंने सारथी से पूछा यह कौन है? इसकी यह दशा क्यों हुई है? सारथी ने कहा- यह एक बूढ़ा आदमी है। बुढ़ापे में प्राय सभी आदमियों की यह हालत हो जाती है।

|

| सारनाथ बनारस मन्दिर |

सिद्धार्थ ने एक दिन रोगी को देखा। रोगी को देखकर उन्होंने सारथी से उसके बारे में पूछा। सारथी ने बताया- यह रोगी है और रोग से मनुष्य की ऐसी हालत हो जाती है। इन घटनाओं से सिद्धार्थ का वैराग्य भाव और बढ़ गया। सांसारिक सुखों से उनका मन हट गया। उन्होंने जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार को छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने वन में कठोर तपस्या आरंभ की । तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया परंतु मन को शांति नहीं मिली । तब उन्होंने कठोर तपस्या छोड्कर मध्यम मार्ग चुना । अंत में वे बिहार के गया नामक स्थान पर पहुँचे और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए । एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई । वे सिद्धार्थ से ‘बुद्ध‘ बन गए । वह पेड़ ‘ बोधिवृक्ष ‘ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

महात्मा बुद्ध के उपदेश सीधे-सादे थे । उन्होंने कहा कि संसार दु:खों से भरा हुआ है । दु:ख का कारण इच्छा या तृष्णा है । इच्छाओं का त्याग कर देने से मनुष्य दु:खों से छूट जाता है । उन्होंने लोगों को बताया कि सम्यक-दृष्टि, सम्यक- भाव, सम्यक- भाषण, सम्यक-व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सत्य-पालन, सत्य-विचार और सत्य ध्यान से मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है और वह सुखी रहता है । भगवान बुद्ध के उपदेश आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं । धिक्कार है स्वास्थ्य को, जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को, जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला, तो उसे एक संन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त संन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया।

महाभिनिष्क्रमण

सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुँहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे। वहाँ भिक्षा माँगी। सिद्धार्थ घूमते-घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग-साधना सीखी। समाधि लगाना सीखा। पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचे और वहाँ पर तरह-तरह से तपस्या करने लगे।

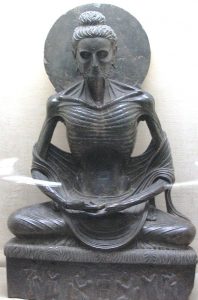

सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल-चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर काँटा हो गया। छः साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग : एक दिन कुछ स्त्रियाँ किसी नगर से लौटती हुई वहाँ से निकलीं, जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहा थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा- ‘वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएँ।’ बात सिद्धार्थ को जँच गई। वह मान गये कि नियमित आहार-विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है ओर इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है।

ज्ञान की प्राप्ति

बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे,जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गाँव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ।वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुँची। सिद्धार्थ वहाँ बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्षदेवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा- ‘जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह आपकी भी हो।’ उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ 'बुद्ध' कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधिवृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोधगया।

धर्म-चक्र-प्रवर्तन

वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोकभाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। चार सप्ताह तक बोधिवृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव (वर्तमान में सारनाथ) पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम पाँच मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिये भेज दिया। महाप्रजापती गौतमी (बुद्ध की विमाता) को सर्वप्रथम बौद्ध संघ मे प्रवेश मिला।आनंद,बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे।

महापरिनिर्वाण

पालि सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सुत्त के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण

निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है - 'बुझा हुआ' (दीपक अग्नि, आदि)।के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुन्डा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गये। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुन्डा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होने कहा कि यह भोजन अतुल्य है।

|

| पटना संग्रहालय - यह एकमात्र स्थल जहां गौतम बुद्ध के अस्थि कलश के दर्शन किए जा सकते हैं। |

उपदेश

भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुःख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु-बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है -

- महात्मा बुद्ध ने सनातन धरम के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मन्त्र

- ध्यान तथा अन्तर्दृष्टि

- मध्यमार्ग का अनुसरण

- चार आर्य सत्य

- अष्टांग मार्ग

ध्यान तथा अन्तर्दृष्टि

ध्यान या अवधान चेतन मन की एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत् के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थलविशेष पर केंद्रित करता है। यह अंग्रेजी "अटेंशन" के पर्याय रूप में प्रचलित है। हिंदी में इसके साथ "देना", "हटाना", "रखना" आदि सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग, इसमें व्यक्तिगत प्रयत्न की अनिवार्यता सिद्ध करता है। ध्यान द्वारा हम चुने हुए विषय की स्पष्टता एवं तद्रूपता सहित मानसिक धरातल पर लाते हैं।

योगसम्मत ध्यान से इस सामान्य ध्यान में बड़ा अंतर है। पहला दीर्घकालिक अभ्यास की शक्ति के उपयोग द्वारा आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है, जबकि दूसरे का लक्ष्य भौतिक होता है और साधारण दैनंदिनी शक्ति ही एतदर्थ काम आती है। संपूर्णानंद आदि कुछ भारतीय विद्वान् योगसम्मत ध्यान को सामान्य ध्यान की ही एक चरम विकसित अवस्था मानते हैं।

मध्यमार्ग का अनुसरण

महात्मा बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग को मध्यमाप्रतिपद (पालि: मझ्झिमापतिपदा ; तिब्बती: དབུ་མའི་ལམ། Umélam; वियतनामी : Trung đạo; थाई: มัชฌิมา) के रूप में अभिव्यक्त किया ।

दो अतियों का त्यागकर मध्य मार्ग पर चलने का तरीका बौद्ध धर्म ने सिखाया है। अष्टांग योग ही बौद्ध धर्म का मूल है। यह अब भी प्रासंगिक है। वसुंधरा स्थित मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के विवेकानंद सभागार में आयोजित मासिक विचार संगोष्ठी में दिल्ली सरकार के अधीन शिक्षा निदेशालय के पूर्व अतिरिक्त शिक्षा निदेशक डॉ. धर्मकीíत ने यह बात कही। इस अवसर पर 'संवाद' नामक स्मारिका का भी लोकार्पण किया गया।

आधुनिक युग में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता पर केंद्रित विचार गोष्ठी में डॉ. धर्मकीíत ने कहा कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा पूरे पंचशील में व्याप्त है। अ¨हसा, झूठ और मादक पदार्थों से दूरी ही बुद्ध की शिक्षा है। मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. अशोक कुमार गदिया ने कहा कि महात्मा बुद्ध के समय में ढाई हजार साल पहले समाज में विद्रूपताएं थीं, अनाचार था, अधर्म था, अतिवाद पर अंकुश नहीं था। ऐसे में महात्मा बुद्ध ने समाज में संतुलन पैदा करने का काम किया। इस अवसर पर विचार संगोष्ठियां-2014-15 की संवाद नामक स्मारिका का भी लोकार्पण किया गया। संगोष्ठी में मेवाड़ इंस्टीट्यूशंस की निदेशक डॉ. अलका अग्रवाल, वरिष्ठायन संस्था के सदस्य वैद्य शांति कुमार मिश्र, दिवंकर कौशल, शैलेन्द्र पाठक समेत मेवाड़ का समस्त शिक्षण स्टाफ मौजूद था।

चार आर्य सत्य

आर्यसत्य की संकल्पना बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत है। इसे संस्कृत में 'चत्वारि आर्यसत्यानि' और पालि में 'चत्तरि अरियसच्चानि' कहते हैं

आर्यसत्य चार हैं-

(1) दुःख : संसार में दुःख है,

(2) समुदय : दुःख के कारण हैं,

(3) निरोध : दुःख के निवारण हैं,

(4) मार्ग : निवारण के लिये अष्टांगिक मार्ग हैं।

प्राणी जन्म भर विभिन्न दु:खों की शृंखला में पड़ा रहता है, यह दु:ख आर्यसत्य है। संसार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है वही समुदय आर्यसत्य है। जो प्राणी तृष्णा के साथ मरता है, वह उसकी प्रेरणा से फिर भी जन्म ग्रहण करता है। इसलिए तृष्णा की समुदय आर्यसत्य कहते हैं। तृष्णा का अशेष प्रहाण कर देना निरोध आर्यसत्य है। तृष्णा के न रहने से न तो संसार की वस्तुओं के कारण कोई दु:ख होता है और न मरणोंपरांत उसका पुनर्जन्म होता है। बुझ गए प्रदीप की तरह उसका निर्वाण हो जाता है। और, इस निरोध की प्राप्ति का मार्ग आर्यसत्य - आष्टांगिक मार्ग है। इसके आठ अंग हैं-सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। इस आर्यमार्ग को सिद्ध कर वह मुक्त हो जाता है।

अष्टांग मार्ग

अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है जो दुखों से मुक्ति पाने एवं तथ्य-ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। अष्टांग मार्ग के सभी 'मार्ग' , 'सम्यक' शब्द से आरम्भ होते हैं (सम्यक = अच्छी या सही)। बौद्ध प्रतीकों में प्रायः अष्टांग मार्गों को धर्मचक्र के आठ ताड़ियों (spokes) द्वारा निरूपित किया जाता है।

बौद्ध धर्म के अनुसार, चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है - दुःख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि चार आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए :

- सम्यक दृष्टि : चार आर्य सत्य में विश्वास करना

- सम्यक संकल्प : मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना

- सम्यक वाक : हानिकारक बातें और झूठ न बोलना

- सम्यक कर्म : हानिकारक कर्म न करना

- सम्यक जीविका : कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना

- सम्यक प्रयास : अपने आप सुधरने की कोशिश करना

- सम्यक स्मृति : स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना

- सम्यक समाधि : निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना

कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए, पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है। और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ-साथ पाए जाते है। मार्ग को तीन हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है : प्रज्ञा, शील और समाधि।

|

हिमालय की तराई में स्थित कुशीनगर |

बौद्ध धर्म एवं संघ

बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी, यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने ‘बहुजन हिताय’ लोककल्याण के लिए अपने धर्म का देश-विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर-उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम् भूमिका निभाई। मौर्यकाल तक आते-आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है।

विचार :

1. गुजरा वक्त वापस नहीं आता – हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया तो वो कल पूरा हो जाएगा हालांकि जो वक्त अभी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा।"

2. "जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता।"

3. "भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ वर्तमान पर ध्यान दो यही खुश रहने का रास्ता है।"

4. "सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियाँ कर सकता है या तो पूरा रास्ता न तय करना या फिर शुरुआत ही न करना।"

5. हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वंय करे।

6. हर दिन की अहमियत समझें – इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए है इसलिए एक-एक दिन की अहमियत समझें।

7. गुजरा वक्त वापस नहीं आता – हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया तो वो कल पूरा हो जाएगा हालांकि जो वक्त अभी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा।

8. खुशी हमारे दिमाग में है- खुशी,पैसों से खरीदी गई चीजों में नहीं बल्कि खुशी इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरे के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं इसलिए असली खुशी हमारे मस्तिष्क में है।

9. आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है,लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं।

10. अच्छी चीजों के बारे में सोचें – हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें।

11. जिस तरह से लापरवाह रहने पर, घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है|

12. इर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थाई हो सकती है? अगर आप अँधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रौशनी की तलाश क्यों नहीं करते|

13. जिस व्यक्ति का मन शांत होता है| जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है| वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुःख-तकलीफों से मुक्त हो चुका है|

14. यह मनुष्य का अपना मन है न कि उसका शत्रु जो उसे रे मार्ग पर ले जाता है।

15. जीभ एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देता है।

16. हजारों दियो को एक ही दिए से, बिना उसके प्रकाश को कम किये जलाया जा सकता है | ख़ुशी बांटने से ख़ुशी कभी कम नहीं होती

17. हम आपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं; हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं| जब मन पवित्र होता है तो ख़ुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है।

18. अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें. दूसरों पर निर्भर नहीं रहें।

19. एक हजार खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है।

20. एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज्यादा भयभीत होना चाहिए ; क्यूंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा

21. आप को जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें. वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मन को शांति कभी प्राप्त नहीं होती।

22. एक कुत्ते को एक अच्छा कुत्ता नहीं माना जाता है क्योंकि वह एक अच्छा नादकार है. एक आदमी एक अच्छा आदमी नहीं माना जाता है क्योंकि वह एक अच्छा बोल लेता है।

गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ

- गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुंबिनी, नेपाल में पिता राजा शुद्धोधन और माता मायादेवी के घर हुआ था।

- उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन “गौतम” गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी पुकारा जाता था।

- गौतम के जन्म के सात दिन बाद ही उनकी माता मायादेवी का निधन हो गया था। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी (सौतेली माँ) और शुद्दोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती (गौतमी) ने किया।

- जब गौतम बुद्ध के जन्म समारोह को आयोजित किया गया, तब उस समय के प्रसिद्ध साधु दृष्टा आसित ने एक भविष्यवाणी की, कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक।

- उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद् की शिक्षा प्राप्त की। यही-नहीं वेदों की शिक्षा के अलावा उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीर-कमान जैसी कला को एक क्षत्रिय की भांति सीखा।

- कम उम्र में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था।

- उनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए भोग-विलासिता का भरपूर प्रबंध किया हुआ था। उनके लिए तीन ऋतुओं के आधार पर अलग-अलग तीन महल बनवा दिए गए थे। जहां नाच-गाना और मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था थी। इसके साथ-साथ हर समय दास दासी सेवा करने में होते रहते थे। परन्तु, ये सब व्यवस्था सिद्धार्थ को सांसारिक मोह-माया में बांध नहीं सकी।

- एक बार जब वसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। जहां उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दाँत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे-धीरे काँपता हुआ, वह सड़क पर चल रहा था। जब दूसरी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले, तब उनकी आँखों के आगे एक रोगी आ गया। जिसकी साँसे तेजी से चल रही थी। कंधे ढीले पड़ गए थे। बाँहें सूख गई थीं। पेट फूल गया था। चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ को सैर करते हुए एक अर्थी दिखाई दी। जहां चार आदमी कंधा देते हुए अर्थी उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे बहुत से लोग रो रहे थे, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन सभी दृश्यों को देख कर सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए। उन्होंने सोचा कि ‘धिक्कार है ऐसी जवानी का जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य का जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है ऐसे जीवन का जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। और मन ही मन विचार करने लगे क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी ? उसके बाद जब सिद्धार्थ चौथी बार बगीचे की सैर को निकले, तब उन्हें एक संन्यासी दिखाई दिया। जो संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर प्रसन्नचित्त प्रतीत हो रहा था। जिससे गौतम बुद्ध काफी प्रोत्साहित हुए और एक सन्यासी बनने का निर्णय किया।

- राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए राजगृह पहुँचे। जहां उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की और घूमते-घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास जा पहुँचे। जिससे उन्होंने योग-साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा। लेकिन सिद्धार्थ को उससे भी संतोष नहीं हुआ। जिसके बाद वह उरुवेला पहुँचे और वहाँ पर अलग तरह से तपस्या करने लगे।

- शुरुआत में, गौतम बुद्ध ने केवल तिल-चावल खाकर तपस्या शुरू की, उसके बाद कुछ भी खाए तपस्या शुरू की।

- छः साल तक तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई।

- एक दिन बुद्ध के मध्यम मार्ग से होकर कुछ स्त्रियाँ गुजरती हैं, जहाँ गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे। उन स्त्रियों का एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा- ‘वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। पर तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएँ।’ यह बात सिद्धार्थ को जँच गई और मान गए कि नियमित आहार-विहार से ही योग सिद्ध होता है।

- बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वटवृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और उसी गाँव की एक स्त्री सुजाता ने एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि उसने बेटे के लिए एक वटवृक्ष की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर वह स्त्री सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर वटवृक्ष के पास जा पहुँची। जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उस स्त्री को ऐसा लगा कि वृक्षदेवता ही मानो पूजा कर रहे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा- ‘जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो।’ इतना कहकर सुजाता वहां से चली गई और उसी रात तपस्या करते हुए सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई। उस समय सिद्धार्थ को सच्चे ज्ञान का बोध हुआ था। तभी से सिद्धार्थ ‘बुद्ध’ कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध हुआ, वर्तमान में वह स्थान बोधिवृक्ष कहलाया और बोधगया के नाम से लोकप्रिय हुआ।

- 80 वर्ष की उम्र में, उन्होंने अपने धर्म का संस्कृत की जगह उस समय की सरल भाषा “पाली” में प्रचार किया।

- कुछ समय के बाद वह काशी के पास मृगदाव (वर्तमान में सारनाथ) पहुँचे। जहाँ उन्होंने सबसे पहले धर्मोपदेश दिया।

- पाली सिद्धांत के अनुसार 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घोषणा की कि वह जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। जहां गौतम बुद्ध ने एक लोहार के घर अपना आखिरी भोजन ग्रहण किया, जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तभी बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा कि वह कुन्डा (लोहार) को कहे कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है और उनका भोजन भी ठीक है।

- उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु-बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है – अग्निहोत्र तथा गायत्री मन्त्र का प्रचार, ध्यान तथा अन्तर्दृष्टि, मध्यमार्ग का अनुसरण, चार आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, इत्यादि।

- गौतम बुद्ध ने ‘बहुजन हिताय’ लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश-विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर-उधर भेजना शुरू किया। इसके अलावा अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्यकाल तक आते-आते भारत के अतिरिक्त बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में फैल गया था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है।

- हिन्दू धर्म के अनुसार, गौतम बुद्ध को भगवन विष्णु का अवतार माना जाता है।

गौतम बुद्ध के जीवन के सफल मन्त्र :

- गुस्सा एक हानिकारक हथियार हैं – गुस्सा अपने दुश्मनों की हत्या करने के साथ-साथ आपकी भी हत्या करता हैं जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तब आपके शब्द ही आपको धोखा देते हैं.

- आपको कभी अपने गुस्से के लिये सजा नहीं दी जाती बल्कि आपको अपने गुस्से द्वारा ही सजा दी जाती हैं.

- हमारे विचारों द्वारा ही हमारी बढाई की जाती हैं. हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं, जब आपका दिमाग साफ रहेगा. तब खुशिया आपके साथ आपकी परछाई बनकर हमेशा साथ रहेगीं.

- जब आपको कोई फूल पसंद आता हैं तो आप उसे तोड़ लेते हो लेकिन जब आप किसी फूल से प्यार करते हो तो आप उसे हर रोज पानी देते हो.

- बूंद-बूंद से पानी का घड़ा भरता है.

- किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत हैं. यह कोई मायने नहीं रखता की आपने शुरुआत छोटे से की या बड़े से यदि आप उस शुरुआत को अंत तक ले जाते हो तो आप एक दिन वो सबकुछ हासिल कर सकेंगे जो आप चाहोगे.

- जिंदगी एक लंबी यात्रा हैं और आप एक यात्री की तरह हो इसलिये बेहतर होगा की हम जिये और अच्छी तरह से यात्रा करे ना कि भविष्य के बारे में रहकर खुश रहना ही life का असली एन्जॉय हैं. हमें भूतकाल और भविष्य में रहकर चिंतित होने की बजाय वर्तमान में रहकर खुश रहना चाहिए.

- भले ही आप गंदगी से घिरे हो लेकिन बुराई का विरोध करने की आप में शक्ति का भंडार समाहित हैं.

|

| अफगानिस्तान के म्यूजियम में रखी गौतम बुद्ध की इस धरोहर भारत लाने की बढ़ती मांग |

वैशाली (ईएमएस)। वैशाली के लोगों द्वारा महात्मा बुद्ध को उपहार स्वरूप दिए गए भिक्षापात्र को अफगानिस्तान से वापस लाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। यह भिक्षापात्र फिलहाल काबुल के नैशनल म्यूजियम में रखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का एक दल करीब चार वर्ष पहले इसका सत्यापन करने पहली बार काबुल गया था। विशेषज्ञों का दल अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि जब तक पुरातत्विक साक्ष्य के साथ यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि यह वहीं भिक्षापात्र है जिस वैशाली के लोगों ने महात्मा बुद्ध को भेंट स्वरूप दिया था तब तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

बता दें कि काबुल में रखे भिक्षापात्र के बारे में मान्यता है कि इस वैशाली के लोगों ने भगवान बुद्ध को भेंट किया था। इस विषय को संसद से लेकर

सरकार के विभिन्न स्तरों पर उठाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की मांग है कि वैशाली और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आशा के अनुरूप इस पात्र को केंद्र सरकार देश में वापस लाने का प्रयास करे।

पर्यटन और क्षेत्र के विकास में मिलेगी मदद

भिक्षापात्र को वापस लाने के लिए वज्जिकांचल विकास मंच ने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। मंच के संयोजक देवेन्द्र राकेश ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है भिक्षा पात्र अफगानिस्तान में है। केंद्र सरकार की विदेश नीति की प्रामाणिकता के लिये महात्मा बुद्ध से जुड़े इस भिक्षा पात्र को लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में महात्मा बुद्ध से जुड़े अनेक स्थल हैं जिनके विकास से यह क्षेत्र न केवल वैश्विक पटल पर आयेगा बल्कि पर्यटन बढ़ने से रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते है। वहीं भिक्षापात्र का सच जानने के लिए काबुल गए विशेषज्ञों ने दो अलग-अलग तरह की रिपोर्ट पेश की, जिससे समस्या हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने बताया कि उन्होंने यह विषय केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा के समक्ष उठाया है। लेकिन इसका अबतक कोई नतीजा नहीं निकला है।

350-400 किलोग्राम तक हो सकता है वजन

काबुल जाने वाले दल में पुरातत्व विशेषज्ञ डॉ फणिकांत मिश्रा और पुरातत्व विशेषज्ञ जी एस ख्वाजा शामिल थे। डॉ फणिकांत मिश्र ने कुछ समय पहले बताया था कि कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के पहले भगवान बुद्ध को वैशाली के लोगों ने यह भिक्षापात्र दान में दिया था। एएसआई के पहले महानिदेशक ए.कनिंघम की वर्ष 1883 में लिखी गई पुस्तक में वृति भिक्षापात्र के जैसे ही काबुल के पात्र का वर्णन है। इसकी उंचाई चार मीटर, वजन 350-400 किलोग्राम, मोटाई 18 सेंटीमीटर और गोलाई 1.75 मीटर है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार, दूसरी शताब्दी में राजा कनिष्क इसे पुरषपुर (वर्तमान में पेशावर) ले गए। इसके बाद इसे गंधार (कंधार) ले जाया गया। फिर 20वीं शताब्दी में इसे काबुल के म्यूजियम में रखा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा.’हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए ताकि यह ऐतिहासिक धरोहर भारत लाई जा सके।’

Thank u so much.....bhagvan buddh ke bare me kafi kuch janane ko mila aap ki post se...very good work 👍👍😊

जवाब देंहटाएंएक क़दम जीवन की ओर

जवाब देंहटाएंRanbir Kapoor is an award winning actor, producer, and also a famous Bollywood actor. He is presently among the highest taxable taxpayers in India. Ranbir Kapoor s net worth is approximately Rs 75 Crores in Rupees.

ranbir kapoor net worth in dollars

your content is awesome and very informative i also have a website please visit and share your review to bharamrishi is very useful and good website

जवाब देंहटाएंbharamrishi